Por J. P. Dávila

En su columna dedicada a divagar sobre el arte de la escritura creativa, comenta J. P. Dávila, poeta y ensayista radicado en San Antonio, el poder trascendente de la palabra poética.

Eran después de las diez en un café familiar cuando el gato del barrio, un animal pardo de ojos verdes, pasó por debajo de mi silla en rumbo a otro rincón de la galaxia. Mi interlocutor notó la criatura y se abrió una conversación sobre la gloria de los perros: cómo será y si admitirán gatos en ella. Siguiendo una breve crítica de Aristóteles y lo que dijo de las almas vegetativas, nuestro diálogo no llegó a más, pero no por falta de interés. Esa noche empecé un tratado sobre el reposo eterno de los animales, pero lo dejé a un lado por no saber dónde ubicar a los ratones en el trasmundo—ni hablar de las cucarachas.

Termino con atribuir esa obsesión pasajera con la gloria al lebrel del cielo. ¿Pero obsesión con qué? Hasta las escrituras no lo dejan muy claro:

“Cosas que ojo no vió, ni oreja oyó,

Ni han subido en el corazón de hombre,

Son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman,”

(RV 1 Corintios 2:9).

Este gran secreto que ojo no ha visto ha inspirado y frustrado la imaginación de algunos que, como Dante, intentan, en gimnasia mental, representar lo irrepresentable, la luz que luz engendra, la iluminación que, por la limitada capacidad de la mente humana, ciega. En esto tenemos un ejemplo de lo que Harold Bloom, si no me equivoco, describió como una anti imagen cuando Dante intenta pintar uno de los primeros entes divinos que encuentra en la luna: “miramos nuestra imagen que vacila, / tan tenue, como perla en blanca frente,” (Paradiso, 3:12-3).

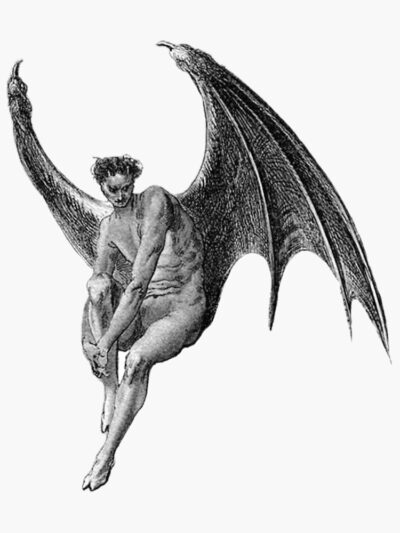

Haciendo una lista de los pocos que han tratado de captar el reino celestial en obra poética, se me ocurrió una nueva pregunta al reencontrarme con unos versos de John Milton. En particular lo que dice —según Shelley—el antihéroe de Paradise Lost, Satanás: “La mente es su propio lugar, y en sí / Puede hacer un paraíso del infierno, un infierno del paraíso” (Libro 1: 254-255). ¿Si la mente hiciera una gloria del infierno, sería capaz de hacerla igualmente en la tierra: ¿una gloria terrenal hospitalaria también para los gatos y las cucarachas? Parecería posible, según ese diablo, mentiroso por excelencia.

Si aceptamos esto que se alega en el poema de Milton, la mente, con su fuerza imaginativa, creadora de infierno y gloria, no es solamente el origen de la poesía, leída o escrita—ambos actos creativos—sino también de la experiencia que trasciende gracias a ella lo común y cotidiano experimentado en el texto. Si la mente puede hacer del abismo horroroso un deleite divino, puede también elevar cualquier cosa/imagen/situación/tema al nivel glorioso.

¿Será cada poema una mirilla a la que se asoma no el paraíso mismo, sino expresiones, sentimientos o acontecimientos ideales? ¿Y si al tener esta experiencia poética te encontraras perdidamente concentrado en una lectura que interrumpiera tu día a día, el conteo del tiempo, y te absorbiera, rozarías, aunque ligeramente, la eternidad? Quizás. Sin embargo, por práctica que parezca una idea como ésta, basada en la experiencia del lector, tiene dos problemas. Primero, aunque Blake dijo que Milton fue partidario del diablo sin saberlo, Satanás no me parece, después de investigar el poema, buena indicación de los objetivos estéticos de Milton; aunque sea, por seductor, uno de los personajes retóricamente más interesantes. Segundo, al admitir el diablo que quiere hacer de su infierno un paraíso expresa más una rabiosa declaración de su voluntad y resolución frente al exilio que una posibilidad accionable y lograble.

¿Qué augura este entendimiento para nosotros y la poesía que aspira, con su artificio, al cielo? No sé. Pero si me queda un poco más claro por qué los románticos del siglo XIX consideraban al demonio el héroe verdadero de la epopeya. Fueron optimistas y valía la pena hacer de sus vidas un paraíso, estuviese o no equivocado Satanás.