Por Pilar Alberdi. Inversión de lectura: 3 minutes

Las letras son puentes, a veces alegres y otras tristes. Pero, aunque sean tristes, aunque hablen de la parte oscura de la humanidad, hay que seguirlas, hay que ahondar en ellas, sufrirlas, hasta sentir que el pensamiento duele.

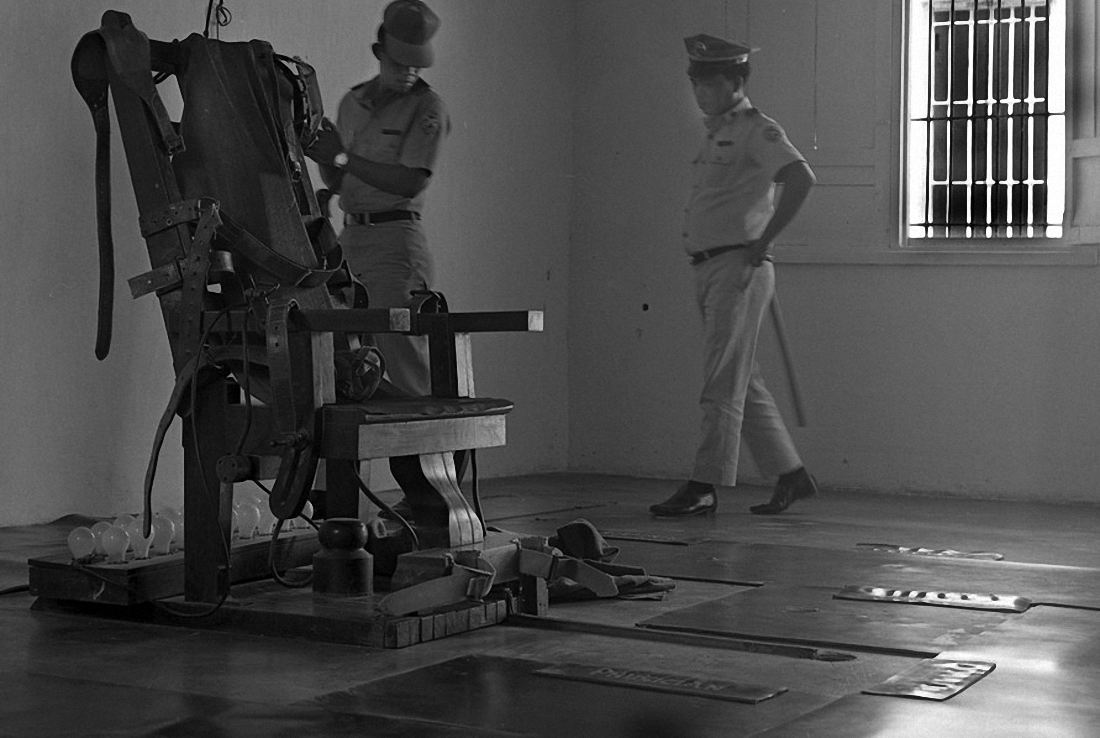

Hay tres obras —entre otras— que hablan de esos momentos en que en nombre de la autoridad se ha de matar a un hombre. Una de ellas es la Balada de la Cárcel de Reading de Oscar Wilde, en donde se relata el final del convicto Carlos T. Wooldrige, suceso ocurrido el 7 de julio de 1896; la segunda es el cuento La ejecución de Troppman de Ivan Turgueniev, en donde el narrador, que ha sido invitado por la autoridad a ver la ejecución y en cierto modo a servir de testigo, observa cómo de madrugada, entre voces de chiquillos, conversaciones de mujeres y disputas de borrachos, los alrededores de la prisión se van llenando de gente, corre el año de 1870, en París, las tabernas están abiertas, y una multitud se reúne para ver morir a un joven en la guillotina, a las siete de la mañana en punto. Son unas 25.000 personas, aproximadamente, las que están allí, lo sabe, porque son las que caben en la plaza de la Roquette y en las calles adyacentes. El narrador cuenta lo que ve por una razón: «Como castigo que me impongo a mí mismo y como enseñanza para los demás, quiero contar todo lo que vi y revivir, para el recuerdo, las penosas impresiones de aquella noche». Como en la Balada de la Cárcel de Reading de Oscar Wilde, aquí también se trata de un joven acusado de asesinato. Antes de cumplirse la hora, en presencia del capellán, el jefe de la policía informa al joven que ha sido rechazado el indulto solicitado y que ha llegado «la hora de la reparación». El verdugo de Bauvais y su ayudante maniatan al joven, a continuación, cortan la tela de la blusa y el cabello para dejar libre el cuello. «Mechones de cabellos castaños, tupidos, se deslizaron sobre sus hombros y cayeron sobre el parqué. Uno de ellos se deslizó hasta mis botas». Si alguna vez esas manos estuvieron manchadas de sangre, ahora están atadas e indefensas una sobre la otra. El narrador continúa con su explicación: cuando el preso salió a la plaza donde se había levantado la guillotina «el mugido de la muchedumbre nos alcanzó como una oleada incesante y terriblemente agitada». Luego se hizo un silencio, el joven fue guillotinado y cuando todo acabó, el narrador observa apesadumbrado que «ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, ofrecía el aspecto de un hombre que ha asistido a la ejecución de un acto de justicia. Todos intentaban apartarse de esta idea y rechazar la responsabilidad del asesinato».

En tercer lugar, en este pequeño recuerdo de las obras de escritores que se manifestaron en contra de la pena de muerte, está George Orwell. En su obra Cazando un elefante aparece el cuento El ajusticiamiento, donde comenta la participación del narrador en ese tipo de acto. Ya no estamos en Reino Unido ni en Francia como en los anteriores casos, sino en Birmania. Para empezar, indica cómo sacan de la celda a un reo de los varios que tienen orden de ejecutar durante los próximos días. Los guardias que lo han maniatado, lo llevan «tomándolo por el brazo y el hombro, como empujándolo y sosteniéndolo, al mismo tiempo». De repente, ya en el patio de tierra, el reo evita pisar un charco. Es el momento en el que el narrador dice: «Es curioso, pero hasta ese instante, yo nunca me había dado cuenta de lo que significa matar a un hombre que tiene salud y conciencia». (…) Luego, inesperadamente, un perro entra al patio, da brincos alrededor del grupo e intenta lamer al condenado. Todos se alteran. Un hombre, un condenado a muerte es festejado como un amigo por un perro. Retiran al animal y poco después, la horca cumple su lúgubre tarea, y la normalidad parece asentarse en la rutina diaria. «Experimentábamos un enorme alivio ahora que la tarea estaba terminada. Uno sentía el impulso de cantar, de echar a correr, de soltar risitas. A un mismo tiempo todo el mundo comenzó a charlar jovialmente. Luego, bebieron, fumaron, intentaron olvidar». Pero sabían, aunque intentaban olvidarlo por unas horas, que en los días siguientes habría más ejecuciones, y ellos serían nuevamente los encargados de realizarlas.

Aún recuerdo otro autor, Denis Diderot, explicando los motivos por los que el pueblo acude a ver las ejecuciones. Escribe: el pueblo «va a buscar la plaza de la Grêve una escena que pueda contar a su regreso al arrabal, esa u otra, le da igual mientras tenga un papel junto a sus vecinos y se haga escuchar por ellos. Dad en el Boulevard una fiesta divertida y veréis que la plaza de las ejecuciones está vacía».

Lo dijimos al principio, las palabras son puentes, vuelan de un libro a otro, permanecen allí años o siglos, unas veces son alegres, pero otras muchas son tristes. A veces, somos nosotros los que las encontramos; otras, nos encuentran ellas. En juegos como este se dan la mano la vida y la literatura, pero también la muerte.

Pilar Alberdi

Pilar Alberdi

Escritora. Licenciada en Psicología (UOC). Cursando Grado en Filosofía (UNED)